Кто такие рюриковичи и откуда они взялись

Рюриковичи. История Династии

Рюриковичи. История правления

Рюриковичи — княжеский род, первая царская династия, правившая Русью семь с половиной веков. История нашей страны тесно переплетена с историей этой династии. Сотни выдающихся представителей рода оказали огромное влияние на все стороны жизни страны, так как среди них были не только правители, но и полководцы, писатели, общественные деятели и даже православные Святые.

Родоначальником Рюриковичей считается новгородский князь IX века Рюрик, о происхождении которого до сих пор ведутся дискуссии среди историков. В «Повести временных лет» — наиболее раннем из дошедших до нас летописных сводов, относящихся к началу XII века, есть сведения о призвании на Русь варягов для прекращения междоусобиц. Согласно летописи Русская земля была основана братьями Рюриком, Трувором и Синеусом, прибывшими из-за моря и осевшими в разных городах: Рюрик — в Ладоге, Трувор — в Изборске, Синеус — в Белом озере (Белоозере). Рюрик единолично стал править страной.

Существует легенда о том, что братья не были такими уж «чужаками». Их дедушкой называют новгородского князя Гостомысла, а матерью — дочь Гостомысла, Умилу, вышедшую замуж за варяжского князя.

Большинство ученых считают, что сюжет о призвании варягов появился в летописи только в конце XI — начале XII веков. Несмотря на это, именно он лег в основу так называемой Норманской теории — одной из исторических концепций происхождения русской государственности.

Рюрик скончался в 879 году. Его преемником стал родственник по имени Олег, которому было также поручено заботиться о сыне Рюрика, Игоре.

К концу X — началу XI веков Рюриковичи захватили власть в восточнославянских землях. Они присвоили только себе право княжить в русских городах. Представители рода защищали это право, помня об общности происхождения, называя себя «братьями», даже в конце XII века. Несмотря на это, к середине XII века Русь была разделена на несколько земель. Вместе с этим появились отдельные ветви династии Рюриковичей — Ольговичи, Мономаховичи, Всеславичи и другие.

Во время монголо-татарского нашествия некоторые Рюриковичи из правителей превратились в бояр и стали родоначальниками таких княжеских родов как Одоевские, Волконские, Долгоруковы, Оболенские, Барятинские и некоторых других.

Московские князья, из рода которых происходили первые русские цари — Иван IV Грозный и сын его Федор Иванович тоже были Рюриковичи. Они были потомками великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо.

Олегу принадлежит заслуга в налаживании отношений с Византией. Именно Олег назвал Киев «Матерью городов русских». Игорь, став киевским князем после смерти Олега, также сделал немало для Русской земли, хотя случались у него и военные неудачи. Князь Игорь погиб, собирая дань с древлян. Те посчитали, что его запросы чрезмерны. Жена Игоря отомстила за него, уничтожив город древлян Искоростень, она послала в город птиц с привязанными к их лапкам подожженным трутом.

Пока сыновья Игоря — Глеб и Святослав были маленькими, русскими землями правила их мать Ольга

Рюриковичи. Княгиня Ольга

. Повзрослев, престол занят старший сын Игоря и Ольги — Святослав, который большую часть жизни провел в военных походах и известен в русской истории, как замечательный полководец.

Блаженная княгиня Ольга прославила Бога всеми делами своими добрыми, и Бог прославил ее. При святом князе Владимире, по некоторым данным в 1007 году, мощи святой Ольги были перенесены в Десятинный храм Успения Пресвятой Богородицы и положены в специальном саркофаге, в каких принято было класть мощи святых на православном Востоке. «И ино чудо слышите о ней: гроб камен мал в церкви Святыя Богородицы, ту церковь создал блаженный князь Владимир, и есть гроб блаженныя Ольги. И на верху гроба оконце сотворено — да видети тело блаженныя Ольги лежаще цело». Но не всем было явлено чудо нетления мощей равноапостольной княгини: «Иже с верою придет, отворится оконце, и видит честное тело лежаще цело и дивится чуду таковому — толико лет в гробе лежаще телу неразрушившемуся. Достойно похвалы всякой тело то честное: в гробе цело, яко спя, почивает. А другим, иже не с верою приходят, не отворится оконце гробное, и не видет тела того честного, но только гроб».

Так и по кончине святая Ольга проповедовала вечную жизнь и воскресение, наполняя радостью верующих и вразумляя неверующих. Была она, по словам преподобного Нестора Летописца, «предтекущая христианской земли, аки денница пред солнцем и аки заря пред светом».

Святой равноапостольный великий князь Владимир, вознося свое благодарение Богу в день Крещения Руси, свидетельствовал от лица своих современников о святой равноапостольной Ольге знаменательными словами: «Благословити тя хотят сынове рустии, и в последний род внук твоих».

Кроме того, Владимир поначалу был убежденным язычником и ярым противником христианства. Вскоре после вступления в Киев он устроил на холме возле своего дворца настоящий языческий пантеон — поставил изваяния языческих богов: Перуна, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симрагла и Мокоши. «И поклонялись люди им, нарицая их богами, и приводили сынов своих и дочерей, и приносили жертвы бесам… И осквернилась кровьми земля Русская и холм тот», рассказывает летопись. Изваяния Перуна, ставшего по воле Владимира главным божеством древней Руси, устанавливались и в других древнерусских городах. В 983 году, после одного из походов Владимира, на «Перуновом холме» было решено устроить и человеческие жертвоприношения. Жребий пал на двор некоего варяга-христианина, и киевские язычники потребовали принести в жертву его сына. Варяг не подчинился им и не дал своего сына на заклание бесам. В отместку киевляне разметали весь его двор и подрубили сени, на которых он стоял с сыном, и так убили их. Эти варяги-христиане (поздняя церковная традиция называет их имена: Феодор и сын его Иоанн) стали первыми в Русской земле мучениками за веру.

После убийства своих родственников, княжить в Киеве стал сын Владимира Святополк, получивший нелестное прозвище Окаянный. Однако его вскоре сместил Ярослав Мудрый. Для того, чтобы упрочить связь с Европой, Ярослав Мудрый женился на шведской принцессе Ингигерде, а детей своих женил и выдал замуж за представителей европейских королевских династий. Его дочери стали королевами Франции и Швеции. Ярослав Мудрый действительно прославился своей мудростью, завещая своим потомкам не вести междоусобных воин.

Его сыновья Изяслав (правитель Киевский и Новгородский), Всеволод (князь Ростовский и Переяславский), Святослав (князь Черниговский и Муромский) заключали множество монарших браков, в результате чего образовалось множество ветвей княжеского рода:

Основоположников крупной княжеской ветви семьи Рюриковичей был также сын Владимира Ростислав, который не являлся претендентом на трон. Благодаря своим воинским успехам Ростислав возглавил Тьмутаракан. Его сыновья Володарь, Василько и Рюрик также прославились как умелые воины.

Ветвь Изяславичей Туровских пошла от сына Ярослава Мудрого Изяслава. Он княжил в Турове, но ему пришлось покинуть родные земли, так как в результате ожесточенной борьбы ими овладел Владимир Мономах. И только спустя много лет, Юрий, его далекий потомок, вновь возвратил себе земли своих предков.

Святославичи — сыновья Святослава не могли одолеть своих дядей Изяслава и Всеволода в борьбе за власть.

Знаменитый род Мономаховичей произошел от наследника Владимира Мономаха — Всеволода. «Собиратель земель русских» Юрий Долгорукий был из рода Мономаховичей.

Великая династия Рюриковичей отличалась своей многочисленностью. Например, у Юрия Долгорукого было 14 детей. Несомненно, это становилось большой проблемой при определении права наследования.

Рюриковичи. Закат правления

Еще к выдающимся Рюриковичам относят:

Последним царем из Династии Рюриковичей по прямой линии был сын Ивана Грозного, Федор Иоаннович, умерший бездетным в 1598 году. Однако правивший в 1606-1610 годах царь Василий Шуйский тоже был из рода Рюриковичей.

Избрание на царствование земским собором в 1613 году Михаила Федоровича положило начало правящей династии Романовых. Эпоха Рюриковичей подошла к концу.

Русский историк Н.М. Карамзин писал: « Так пресеклось на троне московском знаменитое варяжское поколение, коему Россия обязана бытием, именем и величием «.

Генеалогическое древо Рюриковичей

Читайте также:

Рюрик. Дискуссия о происхождении легендарного правителя

Откуда взялся родоначальник великой династии Рюриковичей и почему именно его славяне выбрали в качестве правителя?

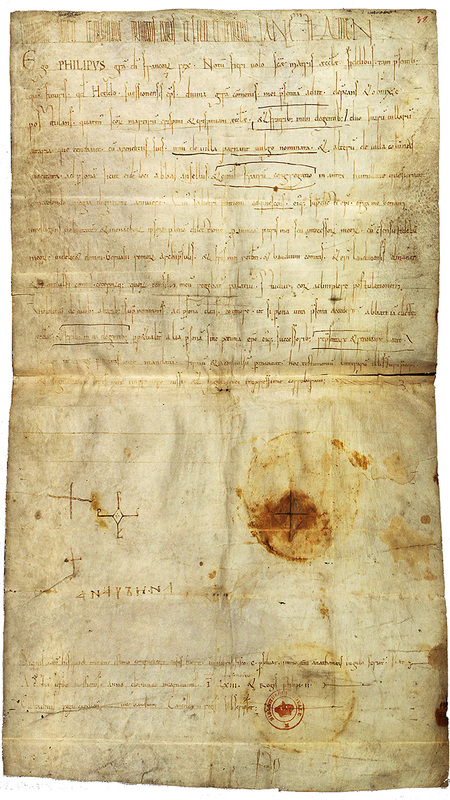

Главным письменным источником, имеющим данные о биографии Рюрика, является «Повесть временных лет». В ней сообщается следующее:

«В 862 году представители племен чуди, словен, кривичей и веси пригласили к себе на княжение главу варяжского племени русь – Рюрика со всем его родом».

Нужда в таком приглашении заключалась в том, что в формировавшемся союзе племен шли споры о том, кто его будет возглавлять: представитель словен, кривичей, чуди или веси? Пришлый человек, имевший опыт государственного управления, показался самой подходящей кандидатурой.

И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: „Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами»

В том же 862 году, Рюрик, собрав всех своих родственников, приехал в земли славян. В первую очередь он занялся охраной земель от набегов других варягов.

Для этого был построен город-крепость Ладога, в котором на первое время обосновался Рюрик. Младшие братья Рюрика были посланы в другие пограничные пункты: Синеуса* отправили на Белоозеро, а Трувора* – в Изборск. Но через 2 года Синеус и Трувор умерли, и Рюрику пришлось править одному.

И избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор, – в Изборске.

*Однако, в соответствии с гипотезой, выдвинутой Г.Ф. Миллером и поддержанной впоследствии советским академиком Б.А. Рыбаковым, информация о братьях Рюрика является результатом ошибочного перевода со шведского. По данной версии: имя Синеус — это «свой род» (швед. sine hus), а Трувор – «верная дружина» (швед. thru varing).

**Впрочем, работы современных лингвистов указывают на научную несостоятельность такого перевода.

По летописному преданию, в роли помощников Рюрик использовал своих мужей – представителей знати. Первого послал в Полоцк, второго – в Ростов, третьего – на Белоозеро.

И в это же время в Киев отправились Аскольд и Дир.

Задачами посланцев были оборона от хазар и варягов, сбор пошлин с купцов, проплывавших по рекам Волхову, Вытегре, Западной Двине, Днепру и другим, а также дани с населения. Сам Рюрик переселился в район Новгорода (Рюриково городище). Сам Новгород возник позднее.

И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах – находники, а коренное население в Новгороде – словене, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом.

Два мужа, Аскольд и Дир, отправились в путь по Днепру и в пути увидели небольшой город на горе. Им поведали, что «было три брата: Кий, Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде.

В 879 году Рюрик умер, передав власть родственнику Олегу, поскольку его сын Игорь был еще мал.

Существует множество версий происхождения Рюрика, из которых основными являются Норманская и Западно-славянская. У каждой из них есть свои подверсии.

Далее мы подробно разберём каждую версию.

Некоторые исследователи склонны отождествлять Рюрика с датским конунгом – Рёриком Ютландским (или Фрисландским).

Это брат (или племянник) изгнанного датского короля Харальда Клака, который в 826 году получил от Людовика Благочестивого в лен владения на побережье Фризии с центром в Дорестаде.

В первый раз имя Рёрика упоминается в Ксантенских анналах в 845 году в связи с набегом на земли Фризии. В 850 году Рёрик ведет войну в Дании против датского короля Хорика l, а затем грабит Фризию и другие места по Рейну. Король Лотарь l был вынужден уступить Рёрику — Дорестад и большую часть Фризии, взамен крестив его.

В 855 году Рёрик с племянником Готфридом (сыном Харальда Клака) еще раз пытались вернуть королевскую власть в Дании, когда трон освободился после гибели Хорика I. В 873 году Рёрик, «желчь христианства» по словам Ксантенского хрониста, приносит клятву верности Людовику Немецкому. В 882 году император Карл Толстый передал Фризию — Готфриду, племяннику Рёрика, по всей видимости в связи с кончиной последнего.

Хотя нет никаких, даже косвенных, сведений о походе Рёрика Ютландского в земли восточных славян, версия о его причастности к «призванию варягов» поддерживается некоторыми лингвистическими совпадениями.

Во Фризии (ныне северо-восточная часть Нидерландов и часть Германии) был в 9 веке прибрежный район Wieringen. В современном произношении название звучит примерно как Виэрега, что близко к древнерусским варягам.По археологическим находкам в этом районе делаются предположения о существовании именно здесь базы Рёрика.

Также с Фризией связано замечание хрониста 12 века Гельмольда про «фризов, которые называются рустры». Приморская провинция Rustringen отмечена на картах 17 века в восточной Фрисландии, на границе современной Германии с Нидерландами.

Вторая версия скандинавского происхождения Рюрика связана с Эйриком Эмундарсоном, конунгом шведской Уппсалы.

В сочинении исландского скальда начала 18 века Снорри Стурлусона «Круг земной» рассказано о всенародном сходе 1018 года в Уппсале.

Один из участников схода заявил:

Торгнир, мой дед по отцу, помнил Эйрика Эмундарсона, конунга Уппсалы, и говорил о нем, что пока он мог, он каждое лето предпринимал поход из своей страны и ходил в различные страны и покорил Финланд и Кирьялаланд, Эйстланд и Курланд и много земель в Аустрленд. А если ты хочешь вернуть под свою власть те государства в Аустрвеге, которыми там владели твои родичи и предки, тогда все мы хотим следовать в этом за тобой.

По вычислениям известного шведского археолога Биргера Нермана, конунг Уппсалы Эйрик, сын Эмунда, умер в 882 году, а «покорение Восточных земель» относится к началу его правления – 850–860-м годам, что почти совпадает с датами правления Рюрика. Методика столь точного вычисления дат Нерманом неизвестна.

Согласно шведской «Саге о Рорике и его потомках», изданной только в пересказе Д. М. Михайловича, конунг Рорик был сыном конунга Арнвида из рода Скильвингов, который владел новгородскими землями.

У ярла Гауталанда воспитывался Рорик из рода Скильвингов, конунгов Восточного пути. Его отец, Арнвид Незаконнорожденный, был убит в Гардарике людьми, посланными шведским конунгом.

Арнвид по праву владел Альдейгьюборгом и собирал дань с Хольмграда, Бьярмии и других земель Восточного пути. Шведский конунг послал корабли с большим войском, его воины бились с людьми Арнвида, и многие пали с обеих сторон в этой битве. Арнвид был убит, и с ним погибли почти все его воины. Но и от людей шведского конунга осталось меньше половины.

И тогда жители Гардарики, называвшиеся словене, объединились с бьярмами и прочими племенами, разбили их и прогнали за море. Тогда они вспомнили о том, что в Гауталанде воспитывается враг шведского конунга. Они послали своего человека и тот тайно встретился с Рориком.

Посол из Гардарики по имени Лют сказал Рорику:

Мы обещаем опять отдать тебе Альдейгьюборг, если ты сумеешь защитить нас от людей конунга.

Пересказ саги на русском опубликован в популярном издании РАЕН и не используется в академических исследованиях, также не известны научные публикации по этой саге на английском.

Проблема возникает при идентификации города Альдегьюборг. Д. М. Михайлович отождествляет его с Ладогой, другие авторы указывают на то, что это название является калькой со Старграда, города вагров на Балтийском побережье.

Существует народное предание о Рюрике и его братьях, опубликованное в первой половине 19 века французским путешественником и писателем Ксавье Мармье в книге «Письма о Севере». Он записал его в Северной Германии, у мекленбургских крестьян, бывших бодричей, к тому времени практически полностью онемеченных.

В предании говорится о том, что в 8 веке племенем ободритов управлял король по имени Годлав, отец трех юношей, первый из которых звался Рюриком Мирным, второй – Сиваром Победоносным, третий – Труваром Верным.

Братья решили отправиться в поисках славы на восток. После многих деяний и страшных боев братья пришли в Руссию, народ которой страдал под бременем долгой тирании, но не осмеливался восстать. Ободритские братья разбудили в местном народе усыпленное мужество, возглавили войско и свергли власть угнетателей. Восстановив мир и порядок в стране, братья решили вернуться к старому отцу, но благодарный народ упросил их не уходить и занять место прежних королей.

Рюрик получил Новгородское княжество, Сивар – Псковское, Трувар – Белозерское. Младшие братья умерли, не оставив законных наследников, а Рюрик присоединил их княжества к своему, став основателем правящей династии.

Это единственное упоминание о Рюрике в западном фольклоре, хотя дату возникновения легенды установить невозможно. Предание записано спустя век после опубликования мекленбургской генеалогии Рюрика.

В начале 18 века появляется ряд генеалогических трудов по династиям северо-немецкой земли Мекленбург, бывшей области расселения славянских племен ободритов или бодричей. В 1716 проректор гимназии Фридрих Томас издал труд к свадьбе мекленбургского герцога Карла Леопольда и русской царевны Екатерины, дочери царя Ивана V.

Томас использовал манускрипт 1687 года, написанный нотариусом мекленбургского придворного суда Иоганном Фридрихом фон Хемницем, который, в свою очередь, ссылался на какой-то манускрипт 1418 года.

По немецкой версии король ободритов Вит-слав, союзник Карла Великого, был убит саксами в 795 году. Его старший сын Траскон (Дражко, Драговит) наследовал корону, а другой сын, Годлиб, погиб в 808 году при штурме Рерика датским конунгом Готфридом.

Все эти данные взяты из Анналов королевства франков. Иоганн Хюбнер, издавший свои генеалогические таблицы в 1708 году, сообщает новые сведения, что сыновья Годлиба — Рюрик, Сивар (Синеус в русских летописях) и Трувор отправились в 840 году в Новгород.

Попытка привязать Рюрика к Годлибу приводит к неувязке в русской генеалогии. Рюрик должен был родиться не позже 805 года. Тогда он становится отцом князя Игоря в возрасте за 70 лет (по хронологии Повести Временных Лет), что является возможным, но достаточно сомнительным.

Впрочем, датировка древнерусских летописей в периоде до середины X века приблизительна, если только не использовались византийские источники.

Историк XIX века Гедеонов предположил, что Рюрик – это не собственное имя, а родовое прозвище Ререк, которое носили все представители правящей династии ободритов.

Предположение обосновывалось ссылкой на скандинавские саги, где якобы скальд Гутхорм Синдри называет славян-вендов соколами. Цитируемое место относится к саге о Хаконе Добром из цикла «Круг Земной» Снорри Стурлусона.

Гутхорм Синдри там говорит о «сокольих далях» в контексте войны во 2-й половине X века конунга Хакона с викингами – «как датчанами, так и вендами». В скандинавских сагах венды (поморские славяне) стали заниматься морским разбоем с X века, в более ранние времена источники фиксируют только их сухопутные походы. Позже автор «Слова о полку Игореве» называет взрослых Рюриковичей соколами, а княжичей – соколичами, однако такой эпитет с древних времен применялся к людям благородного происхождения.

Герб Рюриковичей некоторыми исследователями (С. А. Гедеонов, О. М. Рапов) трактуется как схематическое изображение пикирующего сокола, хотя другие видели в нем изображение скипетра и даже вил.

Современным стилизованным вариантом этого изображения является герб Украины. Подтверждением версии о происхождении имени «Рюрик» от западнославянского обозначения сокола могут служить найденные археологами предметы эпохи первых Рюриковичей с изображением сокола.

Однако в таком случае герб Рюриковичей возможно указывает на датское (или смешанное датско-венедское) происхождение Рюрика, так как похожее изображение сокола (или ворона Одина) отчеканено на английских монетах датского конунга Анлафа Гутфритссона (939–941 гг.). Сокол в скандинавских языках не назывался словом близким к имени «Рюрик», поэтому имя могло быть заимствованным.

Иоакимовская летопись – летописный текст неизвестного происхождения, сохранившийся только в выписках, сделанных В. Н. Татищевым.

Летопись названа по имени Иоакима, первого новгородского епископа, которому Татищев приписал авторство, исходя из содержания летописи. Историки относятся к ней с большим недоверием, однако используют как вспомогательный материал.

Согласно Иоакимовской летописи, Рюрик был сыном неизвестного варяжского князя в Финляндии от Умилы, средней дочери славянского старейшины Гостомысла. Летопись не говорит, какого племени был князь в Финляндии, сообщает только, что варяг. Перед смертью Гостомысл, княживший в «Великом граде» и потерявший всех сыновей, дал наказ призвать сыновей Умилы на княжение, в соответствии с советом вещунов.

Так появился Рюрик с двумя братьями в «Великом граде», которому соответствует либо Старая Ладога, либо город бодричей Велиград.

На 4-й год княжения Рюрик переселился в «Новый град великий» (можно подразумевать Рюриково Городище или Новгород) к Ильменю. По смерти отца к Рюрику перешли финские земли.

Одна из жен Рюрика была Ефанда, дочь «урманского» (норвежского) князя, которая родила Игоря (Игоря Рюриковича). Брат Ефанды, «урманский» князь Олег стал княжить после смерти Рюрика.

Как мы видим, версии абсолютно разные, и тут, как говорится, каждый может выбрать на свой вкус. Конечно, вначале мы говорили о варяжском происхождении первого правителя Руси, но нельзя отвергать теории, выдвинутые и другими учеными, которые наплодили великое множество гипотез. Конец!

Всё, что нужно знать о Рюриковичах

Arzamas составил краткую опись самых необходимых сведений о Рюриковичах: откуда они взялись, как выглядели, с кем дружили и враждовали и почему так любили ковры

Кто такой Рюрик?

Согласно летописной легенде, Рюрик пришел на Русь из Скандинавии вместе со своими братьями Синеусом и Трувором. Рюрику достался Новгород, Синеусу — Белоозеро, а Трувору — Изборск. Имя Рюрик несомненно восходит к скандинавскому имени Hrærekr. Имена его братьев, по-видимому, несколько искажены, но, предположительно, отражают скандинавские имена Signjótr и Þórvarr. Некоторые исследователи видят в Рюрике Рёрика Ютландского из датской династии Скьёльдунгов, жившего в середине IX века, однако эта версия не подкреплена ничем, кроме тождества имен.

У историков нет ни независимых подтверждений сведений легенд о Рюрике и его братьях, ни возможностей точной датировки их деятельности. Возможно, легенда донесла до нас лишь имена мелких местных властителей. Установление полновластия династии Рюриковичей заняло достаточно длительное время. Между Рюриком и его сыном Игорем летописец XI века сообщает о правлении Олега, прозванного Вещим, который захватил Киев и воевал с Византией. В ранних вариантах летописи Олег назван воеводой Игоря. Когда же в начале XII века на Руси стали известны тексты договоров Олега с Византией 907 и 911 годов, выяснилось, что он заключал их не как воевода, а как носитель верховной власти над Русью. И в летопись пришлось вносить поправки: с XII века Олег стал называться родственником Рюрика, получившим власть по его завещанию.

Норманнская теория: как к ней относиться

Дискуссия о роли скандинавов (норманнов) в формировании русской государственности должна рассматриваться в двух плоскостях — научной и идеологической.

С научной точки зрения норманнский вопрос в целом был решен в конце XIX века, когда лингвистами, главным среди которых был великий датский ученый Вильгельм Томсен, было обосновано скандинавское происхождение десятков имен и названий, известных из древнерусских источников и византийских, греческих, описаний Руси: слов «русь» и «варяги», имен Рюрик, Олег, Игорь и т. д. Не подлежит никакому сомнению, что на Руси с VIII века присутствовало значительное число скандинавов. Изучение роли скандинавского компонента в формировании древнерусской культуры продолжается и остается одним из важнейших и актуальных вопросов русской истории.

Однако есть и идеологический вопрос, уходящий еще в XVII век, когда сведениями о скандинавских истоках Руси воспользовались шведские историки для оправдания шведской экспансии в Восточной Европе того времени. Эта трактовка вызвала ответное отрицание всяческой связи Руси и варягов со Скандинавией со стороны российских идеологов XVIII века, самым ярким среди которых был М. В. Ломоносов. К концу XIX века противников норманнской теории практически не осталось, антинорманнизм умер естественной смертью, и его возрождение стало возможным лишь в условиях сталинской диктатуры — оно было вызвано отторжением нацистской пропаганды расового превосходства германцев над славянами. Однако возрождение это было и остается временным и объясняется исключительно вопросами идеологии — научные аргументы антинорманнизма отсутствуют.

Рюриковичи были не единственными князьями на Руси

История домоногольской Руси современному человеку видится в несколько «рюрикоцентричной» перспективе, на самом же деле ближайшие потомки мифического Рюрика — далеко не единственная семья, которая некогда претендовала на то, чтобы стать династией на Руси.

Четыре короля на Руси

Скандинавы и после Рюрика были частыми гостями на Руси. Приезжали не только будущие жены князей, их окружение, купцы и наемники, но и короли, которые скрывались при дворе Рюриковичей от гражданских смут и неурядиц у себя в стране. По меньшей мере четыре норвежских правителя побывали на Руси до или во время своего правления (Олав Трюггвасон, Олав Харальдссон, Харальд Сигурдссон и Магнус Олавссон). Один из них — Олав Толстый, сын Харальда Гренландца, — стал святым и пользовался особым почитанием на Руси.

О князях домонгольской Руси известно прежде всего из летописей и других письменных источников, но летописи порой не лишены известной тенденциозности. У их составителей было вполне объяснимое желание, например, выделить, сделать доминирующей лишь одну ветвь из всей огромной семьи Рюриковичей — с определенного момента вполне заметно, скажем, что Мономашичи изображаются куда более положительно, чем другие ветви рода, будь то полоцкие князья или князья черниговские. В каком-то смысле сходная тенденция просматривается и в отношении династии Рюриковичей как таковой, дело излагается так, будто Рюриковичи — это с самого начала единственная правящая семья на Руси.

Тем не менее, согласно обрывочным, разрозненным и весьма лаконичным свидетельствам, на Руси были и другие князья. Основываясь на летописном рассказе, мы можем утверждать, например, что Полоцком в Х веке правил некий человек «из заморья» по имени Рогволод, судя по всему — варяг, поскольку его имя явно северного происхождения, из скандинавского Ragnvaldr. В летописи он именуется князем, и нам известно, что тогда еще язычник Владимир Святославич сватался за его дочь, а значит, скорее всего, они не состояли в прямом родстве. Неслучайно первое, что делает Владимир, насильно овладев Рогнедой и взяв ее в жены, — он истребляет всю ее семью, то есть, говоря современным языком, полностью устраняет конкурирующую организацию.

Варяги Аскольд (Höskuldr) и Дир (Dýri) княжат в Киеве, но изгоняются Олегом Вещим, опекавшим малолетнего Игоря Рюриковича, именно на том основании, что они не принадлежат к княжескому роду. После умерщвления Аскольда и Дира сам Олег, претендовавший на княжеское происхождение, хотя он не был, по-видимому, связан тесными родовыми узами с Рюриком, садится правителем в Киеве. В договорах Руси с греками 945 года наряду с Игорем Рюриковичем, княгиней Ольгой и таинственной правительницей со славянским именем П(е)редслава упоминается и загадочное «всякое княжьё», причем речь, по-видимому, идет отнюдь не о Рюриковичах, а о неких представителях других властных родов — упомянуты их послы, которые должны были договариваться с греками о мире и условиях торговли примерно на тех же основаниях, что послы Рюриковичей.

Объясняется ли скупость источников на сей счет тем, что Рюриковичи были крайне суровы со своими конкурентами и много пеклись, так сказать, о выравнивании династической ситуации на Руси? В точности мы этого не знаем, но от князя древлян, сватавшегося к княгине Ольге, в конечном итоге осталось в источниках только имя — Мал. Как известно, правительница жестоко отомстила за убийство своего мужа, князя Игоря, уничтожив практически всю древлянскую верхушку. К концу X века мы застаем Рюриковичей в качестве единственной полноправной династии, не имеющих себе равных, а следовательно, и находящихся в каком-то смысле вне конкуренции.

Русь как часть Европы

Домонгольская Русь — государство в чем-то чрезвычайно открытое, то есть обращенное в своих интересах в самые разные стороны и направления, она достаточно легко налаживала связи и контакты как с Западной Европой, так и с миром Востока. Несомненно при этом, что Русь была полноценной частью европейского мира.

Княгиня Ольга, Святослав и Игорь — каждый по-своему, но очень активно контактировал с Византией. Русские князья пускай и вынужденно сперва, но с завидной регулярностью взаимодействовали с кочевниками и, например, часто брали в жены половецких княжон, связывая себя узами свойства и родства с кочевыми правителями. В то же время не будет преувеличением сказать, что в XI–XII веках династия Рюриковичей во многом была обращена лицом на Запад, и дело здесь не только в династических браках, хотя и в них тоже. Например, когда в Норвегии в середине XII века разразился чрезвычайно серьезный династический кризис и началась масштабная борьба за власть, среди прочих претендентов на королевский престол оказался малолетний потомок русского князя Мстислава Великого. Его родословная по женской линии (а его мать приходилась Мстиславу внучкой) была вполне весомым аргументом в политической борьбе. С Русью, несомненно, считались, она была, так сказать, полноценным собеседником, участником, а иногда и инициатором разного рода событий если не мирового, то во всяком случае общеевропейского масштаба. Русские князья постоянно входили в союзы и альянсы военно-политического характера и особенно охотно обменивались дочерьми с французскими, польскими, венгерскими и прочими королями. При этом уже тогда Русь по отношению к остальному миру занимала в каком-то смысле особенное положение. С точки зрения скандинавов, Северной или Западной Европы — Русь примыкала к Византии, была как бы ее продолжением, если не частью. В перспективе же Византии Русь — это северяне, которые лишь какой-то из своих сторон обращены к византийскому миру.

Передача власти и междоусобицы

Борис и Глеб, святые князья-мученники, были убиты Святополком, прозванным за это злодейство Окаянным. По крайней мере, так сообщают русские летописные и агиографические источники, которые в данном случае есть основания заподозрить в известной пристрастности. Независимый от собственно русской традиции иностранный источник недвусмысленно указывает на то, что Борис был убит по распоряжению своего единокровного брата Ярослава, впоследствии прозванного Мудрым, одного из самых влиятельных и знаменитых князей домонгольского периода. Подробнее об этом читайте тут.

Распределение княжеских столов среди Рюриковичей происходило по лествичному принципу. Столы имели свои ранги: к примеру, главный стол — Киев, второй по значению — Новгород, третий — Чернигов и так далее (при этом старшинство городов со временем менялось).

Член княжеского рода, если он не был изгоем или больным, получал стол в зависимости от своего старшинства. Когда кто-то из князей умирал, то его стол доставался следующему по старшинству и из города в город теоретически должны были перемещаться все остальные младшие князья. Изгоями считались дети князя, который не успел получить за свою жизнь главный стол.

Так, изгоем становился княжич, чей отец умер до смерти своего отца. Если князья-изгои не добивались большего силой, то лучшее, на что они могли претендовать, — это тот стол, который их отец занимал перед смертью. Естественным результатом лествичной системы были постоянные междоусобные войны старших племянников с младшими дядьями и войны против князей-изгоев. Так, например, в 1078 году двоюродные братья Олег Святославич и Борис Вячеславич, отцы которых умерли еще при жизни их старшего брата Изяслава Ярославича, восстали против своих дядьев Изяслава и Всеволода Ярославичей. В решающей битве на Нежатиной ниве погибли киевский князь Изяслав и его незадачливый племянник Борис, Олегу удалось бежать в Тмутаракань, а Киев достался Всеволоду. Отмирание лествичной системы прослеживается с XIII века. Ее сменяет более простой удельный принцип, при котором князья больше не переезжают из города в город.

Откуда взялись русские титулы «князь», «великий князь», «царь» и другие

Члены рода Рюриковичей именовались на Руси князьями. Этот титул был заимствован славянами из какого-то германского языка, вероятно из готского — от слова kuniggs, родственного английскому king, немецкому König, древнескандинавскому konungr. О широте распространения этого титула до прихода Рюрика известно немногое, хотя летописцы и называют князьями некоторых людей из других родов. Титул «великий князь» появился в XII веке и стал активно применяться к концу столетия в связи с разрастанием рода Рюриковичей и возвышением отдельных князей над другими.

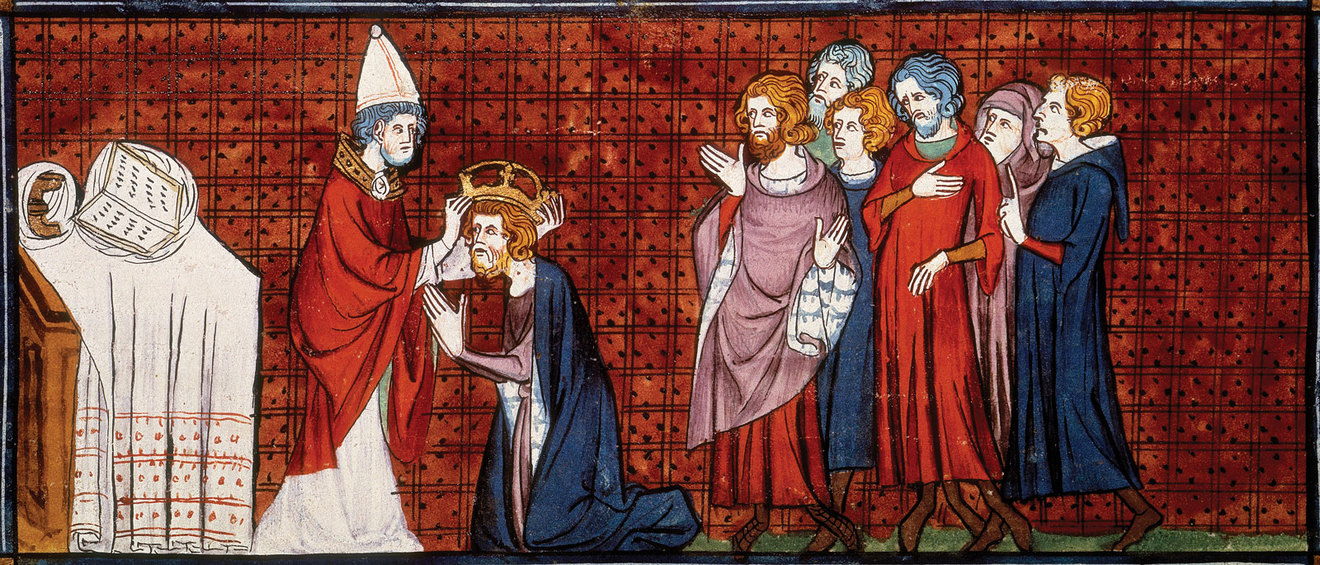

Изредка применительно к русским князьям использовались и иные титулы. Иногда использовался римский по происхождению титул «цесарь» («царь»). Ярослава Мудрого называли тюркским титулом «каган», заимствованным у хазар. На этот титул претендовал и не названный по имени правитель Руси, послы которого были задержаны франкским императором в Ингельгейме в 839 году. Наконец, Даниил Романович Галицкий в 1254 году принял от папы римского королевскую корону, после чего он и его наследники стали именоваться королями Руси (этот титул ведет свое происхождение от имени императора Карла Великого).