что относится к политике контрреформ

Политика контрреформ. Цели, решение задач и итоги

Содержание:

Контрреформы – комплекс мероприятий правительства Александра III по отказу от результатов либеральных реформ 1860-1870-х годов.

За время правления Александр III (1881-1894) постарался стабилизировать обстановку как во внешней политике так и внутри страны. За дипломатические успехи его прозвали Миротворцем. Действительно, Россия за это время не вступила ни в один вооруженный конфликт. Но внутренние проблемы страны оказались более серьезными – подъем общественного движения, социальные противоречия, экономические проблемы. Консерватор по натуре, он был сторонником укрепления самодержавия и сословного строя. 29 апреля 1881 года опубликован манифест « О незыблемости самодержавия». С этого момента начинается период контрреформ.

Цели контрреформ:

Основные разработчики-охранители новой политики:

Решение задач контрреформ

Итоги контрреформ

В результате проведения политики контрреформ либеральные начинания Александра II оказались свернуты или ограничены. Это сказалось на темпах развития России в экономике и социальной сфере. Последствия консервативного режима правления проявились в конце правления Александра III ростом политической активности в разных слоях общества. Отставание в экономике серьезно сказалось на участии Российской империи в Русско-Японской войне и в Первой Мировой.

Положительно оценивают результаты решения крестьянского вопроса. Для крестьян отменили временнообязанное состояние, перевели их на обязательный выкуп. При этом стоимость платежей снижена. В 1882 учрежден Крестьянский банк для льготного кредитования крестьян. За период с 1883 по 1885 гг. постепенно отменили подушная подать. Для малоземельных крестьян в 1889 году утвердили правила переезда на жительство за Урал.

В это время впервые приняты решения по рабочему вопросу на государственном уровне, хотя серьезных проблем новой социальной группы не решили:

Противоречивая политика Александра III практически ликвидировала достижения либеральных реформ 1860-1870 гг. За время его правления внутренний порядок в стане поддерживался с помощью жесткого режима контроля за инакомыслием. Удалось добиться спада крестьянских выступлений, пресечь террористическую деятельность, сдерживать протесты рабочих. Важным результатом для экономики страны стало создание индустриально-техническая основа российского капитализма.

Контрреформы Александра III

В советской и современной историографической науке период правления императора Российской империи Александра III (1881-1894 гг.) принято называть временем контрреформ (приставка «контр» – противопоставление). Характерными особенностями его стали отклонения от либерального и во многом новаторского курса отца Александра III – императора Александра II, и возвращение к самодержавному строю. Император всячески укреплял собственную власть и придерживался консервативных ценностей, из-за чего получил поддержку у большей части дворянского сословия страны.

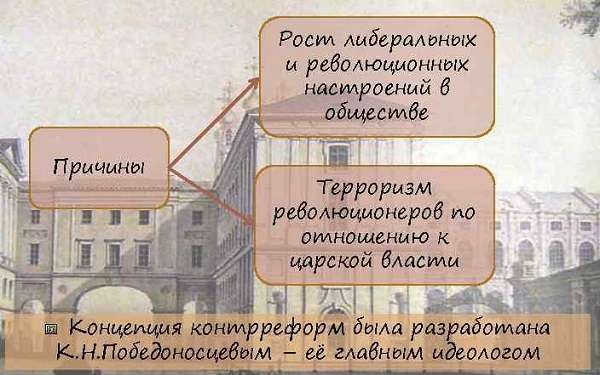

Причины контрреформ

Александр II был реформатором, он попытался решить крестьянский вопрос, провёл ряд реформ в образовательной, военной и земской сферах. Но решения его популярностью среди дворян не пользовались, поскольку ущемляли их интересы. Недовольные нашлись и среди податного населения. Это привело к трагическим последствиям, и прежде всего, к кончине Александра II, ставшей результатом террористического акта. Наследник престола, новый император Александр III решил не продолжать курс, выбранный его отцом. Своё правление он начал с проведения контрреформ и возвращения к самодержавной политике своих предков. Причиной этого послужили:

вольнодумство, распространившееся в студенческой среде (император не желал взращивать будущих революционеров, могущих поколебать его власть);

популярность просветительских и либеральных идей, в том числе и среди дворян;

слабость позиции дворянства (являвшееся опорой царской власти дворянство значительно измельчало, что ослабляло саму власть).

Власть не желала и не была готова к изменениям, поэтому всячески старалась им воспрепятствовать. Император провозгласил себя самодержцем, защитником традиций и основ российского общества, противником либерализации и приверженцем старого сословного слоя.

Направление контрреформ и их суть

Контрреформы коснулись следующих сфер и сословий русского общества:

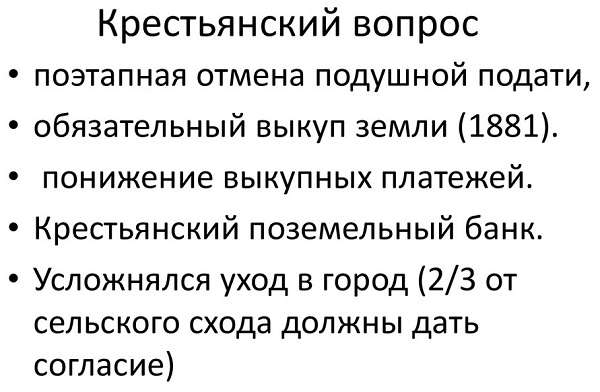

Крестьяне. После реформы 1861 г., отменившей крепостное право, многие крестьяне покинули помещичьи владения, что уменьшило доходы дворян. Желая укрепить патриархальный строй на селе, императорская власть всячески препятствовала освобождению крепостных. В правление Александра III крестьянин не мог уйти от помещика, не выкупив землю. Если у крестьянина денег не было, он должен был остаться в поместье или же обратиться за помощью к созданному в 1882 г. Крестьянскому банку, а значит, взвалить на себя бремя по возврату взятой на покупку земли суды вместе с процентами. Это было невыгодно. Кроме того, власти препятствовали переезду крестьян в город. За возможность покинуть общину конкретным лицом, должно было проголосовать до 2/3 сельского схода, что было почти невозможно. Права участвовать в выборах глав земств крестьяне не получили.

Дворяне (помещики). В 1885 г. по приказу императора создают Дворянский банк. Цель его – поддержать дворян, заставить их вернуться к управлению заброшенными после крестьянской реформы 1861 г. поместьями.

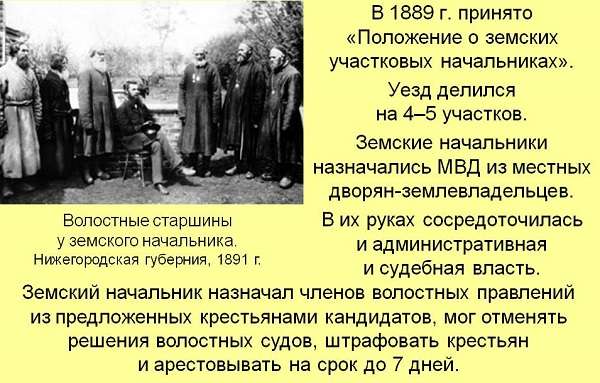

Земства. Губернаторы получили власть над земствами, права которых были значительно урезаны. С 1889 г. земских начальников назначают из числа местных дворян, получивших судебные и административные функции (1890 – Положение о земствах). Начальник земства выбирал волостное правление, отменял и утверждал решения суда волости, мог оштрафовать крестьянина и даже арестовать его на срок до 7 суток. Несмотря на то, что органы земского управления были выборными и по факту всесословными, простые крестьяне участвовать в принятии решении права не имели.

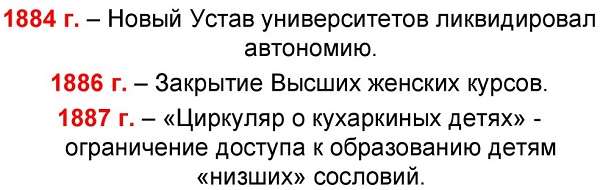

Образование. Университеты закрыли свои двери для людей не благородного происхождения. Получить образование по новым правилам не могли женщины, евреи и представители низших сословий. Любые собрания и объединения студентов были запрещены, ликвидирован Студенческий суд. Младшую школу контролировал Священный синод. В 1884 г. был принят новый Устав, отменивший автономию Университетов, власти получили право назначать и снимать с должностей университетское начальство, преподавателей, определять программу обучения.

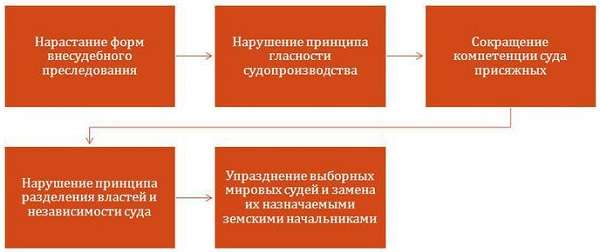

Суд. Правительство отказалось от системы мировых судей (выборного мирового судью заменил человек, назначенный земским начальником), зависимость суда от властей усилилась, в присяжные приглашают менее компетентных людей. Судебные заседания стали закрытыми, запрещалось печатать информацию о происходящем на суде в газетах, нарушался принцип гласности и разделения властей. Несовершеннолетние из зала суда изгонялись, а значит, не могли свидетельствовать по делам. В сложных случаях рассмотрением дела занималась Судебная палата.

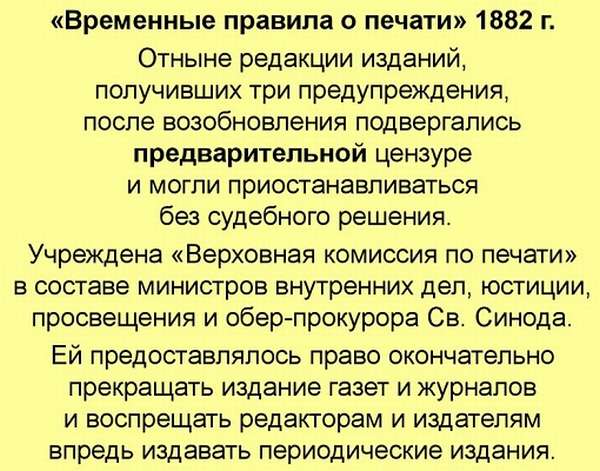

Печатные издания. Вводится строжайшая цензура, учреждается специальная Верховная комиссия, состоящая из министров внутренних дел, юстиции и обер-прокурора. Члены комиссии могли закрыть газету или журнал, запретить печатать конкретную статью.

Контрреформы проводились под контролем самого императора, а также министра внутренних дел Лорис-Меликова, обер-прокурора Священного синода — К.П. Победоносцева и члена Государственного совета, министра просвещения и шефа жандармов Д.А. Толстого.

Плюсы и минусы в разных сферах

О положительных и отрицательных сторонах проведённых контрреформ смотрим в таблице:

Наименование контрреформы, затрагиваемые сферы общественной жизни

Контрреформы Александра 3 (1881-1894)

Самодержавие создало историческую индивидуальность России.

Контрреформы – это изменения, которые проводил Александр 3 в годы своего правления с 1881 по 1894 года. Названы они так, потому что предыдущий император Александр 2 провел либеральные реформы, которые Александром 3 считались неэффективными и вредными для страны. Император полностью ограничил влияние либерализма, сделав ставку на консервативное правление, сохраняя мир и порядок в Российской империи. Кроме того, благодаря внешней политике Александра 3 прозвали «царь-миротворец», поскольку он не вел ни одной войны за все 13 лет своего правления. Сегодня мы поговорим про контрреформы Александра 3, а также об основных направлениях внутренней политики «царя-миротворца».

Идеология контрреформ и главные преобразования

1 марта 1881 года был убит Александр 2. Императором стал его сын Александр 3. На молодого правителя огромное влияние произвело убийство отца террористической организацией. Это заставило задуматься об ограничении свобод, которые Александр 2 хотел дать своему народу, сделав упор на консервативное правление.

Историки выделяют две личности, которых можно считать идеологами политики контрреформ Александра 3:

Ниже представлено описание всех изменений, которые произошли в России в период правления Александра 3.

Изменения в крестьянской сфере

Одной из главных проблем России Александр 3 считал аграрный вопрос. Несмотря на отмену крепостного права, в этой сфере существовало несколько проблем:

Новым министром финансов стал Н.Бунге. Именно ему доверили провести решение «крестьянского вопроса». 28 декабря 1881 года был принят закон, который утверждал отмену положения «временнообязанных», для бывших крепостных крестьян. Также в этом законе уменьшались выкупные платежи на один рубль, что по тем временам средняя сумма. Уже в 1882 году правительство выделило еще 5 миллионов рублей на уменьшение платежей в отдельных регионах России.

В том же 1882 году Александр 3 утвердил еще одно важное изменение: существенно уменьшалась и ограничивалась подушная подать. Часть дворянства выступала против этого, так как этот налог давал ежегодно в казну около 40 миллионов рублей, однако вместе с тем он ограничивал свободу передвижения крестьянства, а также свободный выбор ими занятия.

В 1882 году для поддержания малоземельного крестьянства был создан Крестьянский банк. Здесь крестьяне могли получить кредит на покупку земли под минимальный процент. Так начались контрреформы Александра 3.

В 1893 году был принят закон, ограничивающий крестьянам право выхода из общины. Чтобы переделить общинную землю, за передел должно было проголосовать 2/3 общины. Кроме того, после проведения передела, следующий выход можно было совершать только через 12 лет.

Рабочее законодательство

Также Император выступил инициатором первого в России законодательства для рабочего класса, который к этому моменту стремительно увеличивался. Историки выделяют следующие изменения, которые коснулись пролетариата:

Россия стала одной из первых стан, где проходил контроль за условиями труда пролетариата.

Борьба с «крамолой»

Для предотвращения распространения террористических организаций и революционных идей 14 августа 1881 года был принят закон «О мерах к ограничению государственного порядка и общественного спокойствия». Это были важные контрреформы Александра 3, который видео большую угрозу для России именно в терроризме. Согласно новому приказу, министр внутренних дел, а также генерал-губернаторы имели право объявить «исключительное положение» в отдельных районах для усиленного использования полиции или армии. Также генерал-губернаторы получали право закрывать любые частные учреждения, которые подозревались в сотрудничестве с нелегальными организациями.

Государство существенно увеличило объем средств, которые выделялись тайным агентам, число которых значительно возросло. Кроме того, открывалось специальное полицейское отделение, «охранка», для рассмотрения политических дел.

Издательская политика

В 1882 году был создан специальный совет для контроля за издательствами, состоящий из четырех министров. Однако главную роль в нем играл Победоносцев. В период между 1883 и 1885 было закрыто 9 изданий, среди которых очень популярные «Отечественные записки» Салтыкова-Щедрина.

В 1884 году была проведена еще и «чистка» библиотек. Был составлен список из 133 книг, которые запрещалось хранить в библиотеках Российской Империи. Кроме того, усиливалась цензура на вновь опубликованные книги.

Изменения в сфере образования

Университеты всегда были местом распространения новых идей, в том числе революционных. В 1884 году министр Просвещения Делянов утвердил новый университетский устав. Согласно этому документу университеты теряли право на автономию: руководство полностью назначалось из министерства, а не выбиралось сотрудниками университета. Таким образом, министерство Просвещения не только увеличивало контроль за учебными планами и программами, но и получало полный надзор за внеаудиторной деятельностью университетов.

Кроме того, ректоры университета теряли права защиты и покровительства над своими студентами. Так, еще в годы Александр 2 каждый ректор, в случае задержания студента полицией, мог вступиться за него, взяв под свою опеку. Теперь это было запрещено.

Среднее образование и его реформирование

Самые неоднозначные контрреформы Александра 3 коснулись среднего образования. 5 июня 1887 года был принят закон, который в народе назвали «о кухаркиных детях». Его главная цель – затруднить поступление в гимназии детям из крестьянских семей. Для того, чтобы крестьянский ребенок мог продолжить учится в гимназии за него должен был ручаться кто-то из «знатного» сословия. Также существенно повышалась плата за обучение.

Победоносцев утверждал, что детям крестьян вообще не обязательно иметь высшего образование, с них будет достаточно и обычных церковно-приходских школ. Таким образом, действия Александр 3 в сфере начального и среднего образования перечеркнули планы части просвещенного населения империи по увеличению числа грамотных, количество которых в России было катастрофически малым.

Земская контрреформа

В 1864 году Александр 2 подписал указ о создании органов местного самоуправления – земств. Они создавались на трех уровнях: губернском, уездном и волосном. Александр 3 считал эти учреждения потенциальным местом для распространения революционных идей, однако не считал их местом бесполезным. Именно поэтому он не ликвидировал их. Вместо этого 12 июля 1889 года был подписан указ об утверждении должности земского начальника. Эту должность могли занимать только представители дворянского сословия. Кроме того, они имели очень широкие полномочия: от проведения судебного процесса до указов об организации арестов в районе.

В 1890 году вышел еще один закон тх контрреформ в России конца 19 века, который касался земств. Были проведены изменения избирательной системы в земства: от землевладельцев теперь могли избираться только дворяне, их количество увеличивалось, городская курия существенно сокращалась, а крестьянские места проверялись и утверждались губернатором.

Национальная и религиозная политика

В основе религиозной и национальной политики Александра 3 лежали принципы, которые были провозглашены еще в годы Николая 1 министром Просвещения Уваровым: православие, самодержавие, народность. Большое внимание император уделял созданию русской нации. Для этого была организована стремительная и масштабная русификация окраин империи. В этом направлении он не сильно расходился со своим отцом, который также русифицировал образование и культуру не русских этносов империи.

Православная церковь становилась опорой самодержавия. Император объявил борьбу с сектантствами. В гимназиях увеличивалось количество часов на предметы «религиозного» цикла. Также буддистам (а это буряты и калмыки) запрещалось строить храмы. Евреям запрещалось селиться в крупных городах, даже за «чертой оседлости». Кроме того, полякам-католикам был закрыт доступ к управленческим должностям в Царстве Польском и Западном Крае.

Что предшествовало реформам

Уже через несколько дней после гибели Александра 2, Лорис-Меликов, один из главных идеологов либерализма, министр внутренних дел при Александре 2, был отправлен в отставку, а вместе с ним ушли министр финансов А.Абаза, а также известный военный министр Д.Милютин. Новым министром внутренних дел был назначен Н.Игнатьев, известный сторонник славянофилов.29 апреля 1881 года Победоносцев составил манифест, который назывался «О незыблемости самодержавия», в котором обосновывалась чуждость либерализма для России. Этот документ является одним из главных в определении идеологии контрреформ Александра 3. Кроме того, император отказался принимать Конституцию, которую разработал Лорис-Меликов.

Что касается М.Каткова, то он был главным редактором «Московских ведомостей» и вообще одним из самых влиятельных журналистов страны. Он обеспечил поддержку контрреформ на станицах своего издания, а также других газет по все территории империи.

Назначения новых министров показало, что Александр 3 не собирался полностью останавливать реформы своего отца, просто он рассчитывал повернуть их в нужное для России «русло», убирая «чуждые для нее элементы».

ЕГЭ. История. Теория по кодификатору. Александр III. 2.2.2 Политика контрреформ

Александр III.

2.2.2 Политика контрреформ

Годы правления Александра III— 1881-1894. Его царствование вошло в историю как время «контрреформ».

Контрреформы— это название мероприятий правительства Александра III по пересмотру итогов реформ 1860-1870-х годов.

Цели контрреформ:

Необходимость усиления государственных устоев и царской власти, так как реформирование и европеизация расшатали и ослабили их.

Искоренение и подавление «крамолы», свободомыслия.

Пересмотр законов и учреждений, появившихся в период «эпохи реформ».

Идеологи нового политического курса:

обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев

министр внутренних дел Д.А. Толстой

публицист и общественный деятель М.Н. Катков.

Контрреформы Александра III

Усиление административно-полицейского контроля:

29 апреля 1881 года был обнародован Манифест «О незыблемости самодержавия».

1881 г.- принятие «Положением о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия». По нему в любой части страны могло быть объявлено чрезвычайное положение. Это давало право местным властям арестовывать «подозрительных лиц», без суда ссылать их на срок до 5 лет в любую местность и предавать военному суду, закрывать учебные заведения и органы печати, приостанавливать деятельность земств.

Создание охранных отделений, введение политического сыска в 1882.

Ограничение местного самоуправления.

· Земская реформа 1890:увеличилось число гласных (депутатов)от помещиков, для них был снижен имущественный ценз; список гласных от крестьян утверждался губернатором. Данные меры укрепляли позиции дворянства в органах местного самоуправления.

· Городовое положение 1892 г.: из числа избирателей были исключены приказчики и мелкие торговцы, преимущества получали владельцы крупной городской недвижимости- дворянство и крупная буржуазия; все постановления Городской думы санкционировались губернскими властями; резко уменьшилось число заседаний Думы. Всё это свидетельствовало о том, что местное самоуправление находилось под строгим контролем со стороны правительства.

Изменение судебной системы

· Повышение имущественного и образовательного ценза для присяжных заседателей в 1887. Это значительно увеличило количество представителей дворянства.

· С 1889 г. дела, касающиеся сопротивления властей, стали изыматься из ведения суда присяжных.

· Ликвидация мировых судов.

· С 1887 г. была ограничена публичность и гласность судебных заседаний, изъятие политических дел из судебного ведения.

Меры в системе образования и печати

· Ужесточение контроля над высшими учебными заведениями. Упразднение автономии университетов по уставу 1884 г.: ректоры и преподаватели вновь стали назначаться правительством, почти в два раза возросла плата за обучение, осуществлялся строгий надзор за студентами особой инспекцией.

В 1887 году был издан «циркуляр о кухаркиных детях», рекомендовавший закрыть двери гимназий недворянам.

1882- введение «Временных правил о печати», которые усиливали карательную цензуру, в результате чего ряд изданий был закрыт.

Меры в области идеологии, культуры, национальных отношений

Ужесточение отношения к религиозному инакомыслию

Ограничение прав лиц неправославного вероисповедания, особенно евреев.

Проведение насильственной русификации национальных окраин.

Итоги контрреформ

Негативные итоги

Отказ от либеральных преобразований замедлил экономическое развитие страны

Замедлилось социальное развитие страны.

Позитивные итоги

Решение крестьянского вопроса:

С 1881 г.крестьяне переводились на обязательный выкуп, выкупные платежи были снижены

Отменено временнообязанное состяние в 1881г.

1882-учреждение Крестьянского банка для льготного кредитования крестьян.

В 1883-1885 гг. была снижена, а затем отменена подушная подать с крестьян;

утверждались правила о порядке переселения малоземельных крестьян за Урал (1889).

Несмотря на вышеизложенные меры, положение крестьян не улучшилось.

Решение рабочего вопроса:

1882 г. – принятие законов о запрете труда малолетних (до 12 лет), ночной работы несовершеннолетних и женщин (1885);

1886- учреждение инспекции для надзора за соблюдением фабричного законодательства ;

1886 г. – издание закона, определяющий условия найма и порядок расторжения договоров рабочих с предпринимателями;

Таким образом, политика Александра III была противоречивой. Именно в годы его правления был проведён ряд контрреформ, который свёл на нет многие реформы Александра II. Однако впервые стал решаться рабочий вопрос, был проведён ряд мер по улучшению положения крестьян. Была создана индустриально- техническая база российского капитализма.

М атериал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Контрреформы Александра III (1880-1890) причины и итоги

Контрреформы Александра III (1880-1890 гг.) получили свое название и приобрели негативный оттенок по той причине, что содержательно решения императора отменяли собой целую совокупность предыдущих указов, манифестов, положений.

Его отец, Александр II, известен как царь-реформатор, поскольку отменил крепостное право. Это было одно из основных достижений 19 века и всей русской истории.

Политика Александра III включала в себя пересмотр вектора курса предшественников. В начале своего правления она ориентировалась на либеральные ценности, цели, но затем произошла смена направления на консервативное и даже в некоторой степени националистическое. Идеология приобрела ярко выраженный славянофильский характер.

Причины введения контрреформ

Политический курс императора Александра III, приобретший характеристику «великие контрреформы», был определен рядом факторов:

Контрреформы Александра III

Кратко изложим основные реформаторские преобразования императора.

Земская и городская контрреформа

В результате реформы местного и городского самоуправления губернаторы получили контроль над земствами. Права последних были урезаны. В выборах право на участие крестьяне не имели.

Был образован институт земских начальников, который регулировал деятельность сельских и волостных управлений. Они выполняли функцию и мирового судьи. Были образованы органы земского самоуправления, имеющие характер выборности и всесословности.

Военная контрреформа

При Александре III была улучшена обороноспособность империи, в особенности пограничных территорий.

Были созданы новые единицы: кавалерийская дивизия, мортирные полки, пехотные и осадные артиллерийские батальоны, батареи горной артиллерии, резервные полки, железнодорожная бригада. И единицы особого назначения: голубятни военного назначения, воздухоплавательные отряды и пр.

Крестьянский вопрос

В период правления Александра III начал работу Крестьянский банк. Крестьяне могли брать ссуду на покупку имущества, земли. На обязательный выкуп были переведены все крестьяне, выкупные платежи были значительно снижены.

Но далее последовали меры по укреплению хозяйств помещиков. Комплекс принятых мер препятствовал выходу отдельных крестьян из общины, осуществлению передела земли и семейному разделу. Был усилен надзор за ними.

Реформа образования

Был изменен Университетский устав, в соответствии с которым вузы лишались автономии, усиливался государственный контроль над ними. Под запретом оказались студенческий суд, собрания, объединения.

Евреи, низшие сословия были ограничены в праве на получение образования. Высшее образование для женщин снова становилось практически недоступным. Начальная школа теперь курировалась Священным Синодом. Цензура приобрела жесткую форму.

Судебная реформа

С принятием положения о земствах (1890 г.) были почти ликвидированы мировые суды. Суды присяжных стали менее компетентны. Увеличилась зависимость судей от власти.

Изменилась специфика проведения судебного заседания:

Особо тяжкие преступления переходили из ведения окружных судов в судебные палаты.

Финансовая реформа

Политика свертывания предполагала повышение пошлин на ввозимую в Россию продукцию. Выросли старые налоги для населения, были введены новые. Но при этом для крестьянства ставка налогообложения уменьшалась. Была отменена подушная подать.

Для помещиков был создан Дворянский банк, где они могли получить кредит на особых условиях, если закладывали имение.

Краткое описание денежной реформы сводится к следующему: по определенному курсу можно было обменять на золото или серебро кредитные билеты.

Контрреформы в области печати

Содержание реформы в области печати определилось принятием цензурного устава. Он узаконивал право привлечения к ответственности редакторов и издателей только по решению суда.

Для книг определенного объема (выше среднего) отменялась предварительная цензура. Но некоторая часть изданий могла выходить без цензуры. Сюда входили: литература научного правительственного характера, переводная, а также издания, за которые был внесен залог.

Экономические реформы

Контрреформатор достиг значительных результатов в экономике. Доля внешней и внутренней торговли выросла.

Увеличилось число фабрик и заводов, на которых были применены первые нормативные акты по регулированию времени работы и возраста трудящихся.

Выросла протяженность железной дороги. Положено начало строительству Транссибирской магистрали, которая должна была соединить столицу с промышленными городами. Доходы превысили расходы, дефицит бюджета был преодолен.

Итоги контрреформ Александра III

Комплекс контрреформ, проведенных императором и его сподвижниками, имел неоднозначные последствия для страны. При интенсивном экономическом и промышленном росте, обозначился рост социальной напряженности.

Можно перечислить основные плюсы и минусы политики Александра III. Результаты показывает следующая таблица: